-

期刊版权

YOUTHLITERATOR COPYRIGHT

-

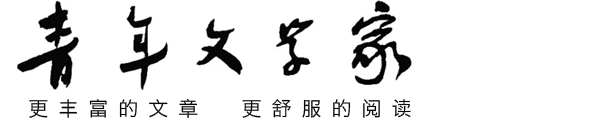

2025年05上总第901期

社长/总编辑:周贵玉

总 编 审:王长军

副 总 编 辑:刘思信

总编办主任:刘一鹤

编辑部主任:赵亚南

社 长 助 理:李晓玲

艺 术 总 监:宋 轲

编 辑:刘狄 张春梅 臧鑫

美 术 编 辑 :王志龙

国际标准连续出版物号:ISSN1002-2139

国内统一连续出版物号:CN23-1094/I

广告许可证:齐工商广字

23020040000026 号

主管:中共齐齐哈尔市委宣传部

主办:黑龙江文学艺术界联合会

齐齐哈尔市文学艺术界联合会

出版:齐齐哈尔青年文学家杂志社有限公司

社址:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区胜利小区 5 号楼

邮编:161005

电话:0452-2429996

印刷:廊坊市伍福印刷有限公司

邮箱:qnwxj@vip.sina.com

国内发行:齐齐哈尔市邮政局

国外总发行:中国国际图书贸易总公司 399 信箱

邮发代号:14-26

发行方式:邮局订阅和自办发行

出版日期:每月8日,18日,28日

邮购:齐齐哈尔青年文学家杂志社有限公司发行部

本刊顾问:(以姓氏笔画为序)

王 蒙 王左泓 叶延滨 冯骥才

孙 莉 李曙光 李 琦 张抗抗

阿 成 常新港 梁晓声 韩 英

颜 楠

本刊声明

本刊作者文责自负,来稿不得侵犯他人版权,如有此类情况,本刊不承担任何连带责任。本刊已许可中国知网以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文,本刊所有署名作者向本刊提交文章发表之行为视为同意本声明。如有异议,请在投稿时说明,本刊将按作者说明处理。因个别稿件原作者地址不详,请作者本人见刊后与本刊联系,以便寄发样刊。本刊来稿一律不退,请作者自留底稿。投稿后一个月内未收到回复,可另行处理。

现代文明冲击下少数民族自然之子的回望——以迟子建小说为例

基 金:海南师范大学青年科研项目(海师办〔2013〕2号) 现代文明冲击下的少数民族文化生存关照——以迟子建小说为例; 项目批准号:QN1306

摘 要:面对现代文明步步紧逼,少数民族的家园和传统文化的生存版图日渐萎缩,直至走向没落。对于现代文明的粗暴侵袭,迟子建这个从小感受着原始自然和边地渔猎文化成长起来的作家,她选择了返身回归大自然,发掘少数民族自然之子们身上的野性生命的力与美。

关键词:现代文明;少数民族文化;生存关照

作者简介:岑小双 (1986-),女,湖北浠水人,研究方向:中国当代文学。

[中图分类号]:I206 [文献标识码]:A

[文章编号]:1002-2139(2014)-11-000-02

德国哲学家阿尔贝特·施韦泽曾说:“悲剧性的问题在于,我们虽然有把现代国家塑造成文化国家的抱负,但我们本身属于这种没有同情、不健康的现代国家”[1]。的确,就是全世界人民都在为把自己的国家建设成为一个经济、文化高度发达的现代化国家而奋斗的同时,现代文明却早已变得面目可憎。伴随现代化进程的飞速挺进,物质财富的极度增长,生活水平的极度提升,人们的精神世界却没能丰富,商品经济的繁荣激发了人内心潜藏已久的对物的欲望,占有更多的物质财富成为了衡量生活的标尺,而心灵的素净和精神的澄澈已不复存在,现代人陷入又一次的精神危机。

在现代化进程的步步紧逼之下,少数民族的家园被侵袭,他们被要求“下山”“进城”,学习新的语言,适应“城里人”的生活方式,随之而来的是少数民族的传统习俗文化的知晓者越来越少,直至最后,“萨满”们祈福时用的神衣、神帽和神裙进了“民俗博物馆”,这个原本在自己的家园生活得富足而自由的民族走向了历史。面对现代文明的粗暴,迟子建这个从小感受着原始自然和边地渔猎文化成长起来的作家,发出了自己的呼号,她曾毫不客气地指出“文明其实就是一柄双刃剑,它在把野蛮和愚昧修理得无比光滑的时候,也把掺杂其中的一些粗糙而又值得人类永久拥抱的美好事物给无情地磨蚀掉了。……人类文明的进程,就像是把一匹野马牵进城里,它变得格外温驯之后,其野性之美也丧失殆尽”[2]。很显然,文明之剑的锋芒刺伤了原本对她充满期待的人们,但苦于无力与之对抗,她唯有将目光投向那北国森林深处的鄂伦春和鄂温克祖人民,发掘自然之子的力与美。

一、现代文明对自然及自然之子的侵扰

长篇小说《额尔古纳河右岸》是迟子建反思现代文明侵扰破坏自然原始文明的集中发力之作,小说以旁观者的视角,参与了鄂温克民族百年历史的终结,这其中的爱与恨、出走与坚守、无奈与凄凉,无时无刻不在触动着读者的神经。当现代化进程走完了它在城市的历程时,它的触角伸展到了人迹罕至的原始森林——鄂温克族人民的家。现代化的机器开了进来,城市工人(更可能是被迫进城的农民)涌了进来,在机器的轰鸣声中,在工人们挥刀而下中,“粗壮的松树一棵连着一棵地倒下”[3],从来都喜好清净的“我们和驯鹿”选择了避让,而非反抗,因为心理还残存着对现代人善念的相信和希望。然而,即便是迁徙,“我们”的方向也“被限定”。山下的政府开始动员“我们”下山,以为了让“我们”特别是“我们的后代”更多地接受现代文明的教育之名,应该说,此时的“我们”尚且是自由的,还可以选择继续留下,留在日渐嘈杂苔藓日渐难找的丛林。再到后来,在树木几近被砍伐殆尽,驯鹿赖以为生的苔藓越来越难找,人和驯鹿都难以生计的时候,部落的人也只能越来越多地下山定居,直至只剩下“我”和安草儿。应该说,现代化是历史大势所趋,在故土家园的被侵占与下山生活的被美化的双重夹击下,鄂温克人能做的也只能是“被文明”。

人与自然的和谐相处一直都是文明程度高下的重要参考指标,然而,当现代化程度成为了人们追逐的唯一目标时,自然的身份从人类的盟友变成了被征服的对象。而在这一点上,以鄂温克族为代表的原住民们却从不愿接受,自然之于他们,永远都是最亲最近的伙伴,保护自然正如保护自己的亲人。为了不让瘟疫侵蚀下一个居住点的驯鹿,他们选择留在原地眼睁睁地看着自己的驯鹿迅速减少;为了不破坏丛林的生活环境,搬迁之前的最后一件大事必然是填坑掩埋垃圾;正因为有了他们如此精心的呵护,那片原始森林才给予他们百年的安乐生活。如果说,鄂温克人民爱护驯鹿、疼惜草地,仅仅是为了让自己拥有一个舒心的家园,那么,面对即将被熊熊燃烧的大火吞噬的森林时,妮浩萨满毫不犹豫地拿起神鼓,为森林祈祷,即便她深知这场祈福将以自己的生命为代价。然而,就是这样一个视自然如生命的民族,却被要求“现代化”,而以文明自居的“现代人”又是如何对待自然的呢?渔汛过后,满载而归的人们不会想到留在江面上的“冰眼”和“炭灰”;拖拉机轰鸣而过,人们更不会想到从此森林里多出的树桩和遗留下的潜在危险,是的,在商品经济大潮中冲昏了头脑的现代人眼里只会有“鱼”和“木材”,于是鄂温克人成了牺牲品,几代人共同呵护的家园变得千疮百孔。他们开始质问:“我们和我们的驯鹿,从来都是亲吻着森林的。我们与数以万计的伐木工人比起来,就是轻轻掠过水面的几只蜻蜓。如果森林之河遭受了污染,怎么可能是因为几只蜻蜓掠过的缘故呢?”[4]我想,在迟子建这里,这一质问的答案无疑是否定的,与其说这是鄂温克族人们的无奈追问,还不如说是作家对现代文明侵略性的抗议。陈晓明教授就曾说:“小说关注少数民族文化消失的主题,倒是呼应了国际上后殖民理论带来的文化反思,也表达了作者批判强势文明的后现代态度。”[5]

二、自然之子的力与美

在原始社会,生产力水平低下,因为无法解开自然万象之谜,人们对自然心怀敬畏;到了农耕文明时期,人们过着逐水而居的生活,自然的馈赠是赖以生存的全部,此时开始亲近自然;但随着工业革命的大幕拉开,工业化进程的加剧,将主观能动性发挥到极致的人们不再满足于臣服于自然,转而将自然视为征服的对象,几乎所有的现代化器具的发明都以从自然获取灵感乃至以破坏自然而换得,最终目的只为了所谓的人类物质丰富化。对物的拥有成了现代人的最大追求,原本以为发现了自然的奥秘,征服了变幻莫测的自然,我们就能真正实现最高水平的现代化,可曾想,随之而来的是自然更大的报复和伤害,那即是人的心再难平静,没有了心安,自然也就没有了舒适和文明。

面对现代化进程中衍生出来的各种危机,越来越多的人开始意识到它偏离了最初的轨道,毕竟现代化的文明国家应该是人、自然与社会的三方和谐共荣,于是大家开始反思,开始从源头从内心深处发掘文明的本质和愿景。其中,作家就是最为集中的群体,而对此有着切身体会的迟子建更是持续发力的一位。她曾说:“我崇尚自然,大概这与我生长在大兴安岭有关。人类最初是带着自然的面貌出现的,那种没有房屋的原始生活现在看来并不是愚昧和野蛮的,而高科技发展时代所产生的一切尖端技术也并没有把人类带入真正的文明。相反地,现代文明正在渐渐消解和吞食那股原始的纯净之气、勇武之气”[6]。在迟子建构建的文学世界中,自然之子永远都比现代社会的文明人有着更为坚韧的生命强力和内心。《微风入林》讲述了女主人公与丈夫及一位鄂伦春族猎人之间的故事,在迟子建笔下,两个男性具备着完全不同的个性,其中女主人公的丈夫陈奎,是小镇的教师,算得上是镇小少有的“文明人”;而孟和哲则是一个常年游走于山林的猎人,在“文明人”看来,他无疑是原始的,甚至是野蛮的,即使是女主人公,第一次给他疗伤时也不免感到“害怕”,因为他的异于常人的强壮和坚韧。但是,在作者笔下,陈奎的生活是贫乏、神经萎缩、毫无活力,甚至连与妻子的性生活都无法正常进行,可以说他的生命力已在日复一日的生活消磨殆尽。相反,孟和哲则是“一株充满了旺盛生命力的树”[7],不仅身体强壮有力,而且他对家庭的忠诚,对他人对责任的担当,更是深深打动了女主人公,应该说,孟和哲医好了她的“病”,更重新点燃了她的“生命”,与其说他与她“医病”方法之奇妙,还不如说这是一场自然之子生命力的集中爆发。当然,迟子建最终还是让女医生返回了家庭,在这场文明之子与自然之子的生命对照中,彰显的是野性生命的力与美,是对在现代都市文化中打磨殆尽的生命原力的回眸与召唤,更是对中国建设现代化文明大国历程的独到观照。

注释:

[1] (德)阿尔贝特·施韦泽:《敬畏生命——五十年来的基本论述》,陈泽环译,上海社会科学院出版社,2003年版,第50页。

[2]迟子建:《迟子建散文·我的2001》(第3版),浙江文艺出版社,2010年版,第171页。

[3]迟子建:《额尔古纳河右岸》,人民文学出版社,2010年版。

[4]迟子建:《额尔古纳河右岸》,人民文学出版社,2010年版。

[5]陈晓明:《中国当代文学主潮》,北京大学出版社,2009年版,第417页。

[6]迟子建:《北方的盐·把哭声放轻些》,江苏文艺出版社,2006年版,第196页。

[7]迟子建:《格里格海的细雨黄昏·微风入林》(第2版),江苏文艺出版社,2003年版,第298页。

关注微信公众号

关注微信公众号